商南民歌《花花轎兒把我抬》演出現場。

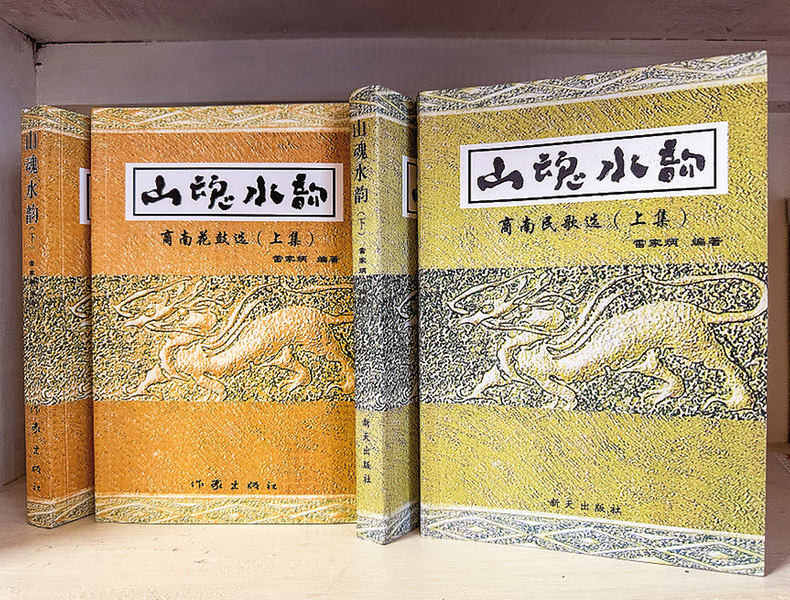

收集了商南各類民歌500多首的《山魂水韻》系列書籍。

商南縣地處鄂豫陜三省交界處,境內居民多為明清兩代南北移民后裔,秦楚文化和中原文化在這里交匯,形成了豐富多彩的商南民歌。商南民歌數量眾多,內涵豐富,生活氣息濃郁,世代傳承,是歷史的活化石,為文學藝術創作提供了源泉。

在商南有一位熱愛民歌的老人,幾十年來,走遍商南的溝岔和山梁,搜集整理出版民歌集《山魂水韻·商南民歌選(上下集)》和《山魂水韻·商南花鼓選(上下集)》,在盡量保留民歌原汁原味和原生態的基礎上,對商南民歌作了全面的整理、修正與完善。這一系列著作,使商南民歌與花鼓得到進一步挖掘、搶救、提升與發揚,再現了這一寶貴文化遺產的風貌。

“雷家炳當時在沒有各方面經濟支持的情況下,自己下鄉,走訪各個鄉村,聽人家唱,再通過錄音的方式,回來之后將詞和調式記錄下來,編寫成民歌民謠,精神可嘉。”10月13日,商南縣文化館原館長王玉華談到商南民歌,對雷家炳贊譽有加。

雷家炳是商南縣八龍廟人,今年已經82歲了,現為市政協特邀文史通訊員,致力于商南年俗、商南方言等方面的研究,并發表了一系列作品。

國慶節前,記者在雷家炳家中見到他時,這位老人戴著眼鏡,正在電腦前閱讀他寫下的商南“姐兒歌”的研究資料,沉浸其中。

雷家炳的兒子雷奇介紹,在他的印象中,父親愛好這些流傳在民間的歌謠,經常廢寢忘食地收錄和整理,時不時地倒騰錄音機、小型攝像機。他的《山魂水韻》系列從采風到全書定稿,走過了漫長艱辛的道路。

商南縣過風樓鎮柳樹灣村有一位年過花甲的農民,從小就在山坡上放牛,不識字卻學了一肚子民歌,成為遠近聞名的孝歌歌手。但他又不善口述,只能通過歌場演唱才能夠圓滿地表達出來。雷家炳就跟隨他趕歌場、進喪堂,手執收錄機跟著一起圍著棺材轉,一連三夜未眠,才錄得了上乘的孝歌詞,也學會了不少曲調。

在深山里的十里坪鎮梁家墳村,有一位退休老教師,一生在山村學校從教,機緣之下與雷家炳結為好友。老教師在執教之余,收集了豐富的民歌資料,并將自己這些珍貴資料傾囊贈送給了雷家炳。

雷家炳跋山涉水,幾乎走遍了全縣每個山山岔岔,遍訪歌手,拜師求歌,以誠感人,凡與他結識者,都無私地為他演唱。精誠所至,不少民間歌手應邀或主動來家演唱或送來手抄歌本,為他的成書提供了很多幫助。

商南民歌中有一種特殊類型的歌謠“姐兒歌,屬山歌里的情歌范疇,因每首乃至每句歌詞中皆不離“姐”字而得名。如:

這山望見那山高,望見嬌姐砍柴蒿;姐沒柴燒我給砍,姐沒水吃我給挑,莫把嬌姐累壞了。

商南“姐兒歌”,也稱“五句頭”歌,即每首歌詞為五句,前段兩句起頭,后段三句落尾。這是由當地民間風尚習慣俗成約定的一種特殊曲調形式,在當地歌謠中占有重要分量與位置。如:

嬌姐河里洗衣裳,郎在坡上把歌唱;害得嬌姐心著慌,手捶棒槌眼望郎,下下捶在了石板上。

商南“姐兒歌”是一種大眾化的抒情歌曲,普遍為人們在山上和田間勞動干活時消遣自娛而唱的歌曲,也通常為獨自在家或走路時解悶所唱。屬當地“文化土特產”,引用的是當地方言百姓土語,通俗、酣暢、自然,直截了當表達出率真樸實的情感。

雷家炳在其編著的《山魂水韻·商南民歌選(上下集)》中開辟了專門的篇章,將商南“姐兒歌”收錄其中。在他看來,商南“姐兒歌”是存在于民間原始的、原汁原味的、散發著鄉土氣息的原生態民間歌唱音樂形式,是民間藝苑中的瑰寶,是當地民俗風情的寫真,也是深厚的歷史文化底蘊的反映。

雷家炳《山魂水韻》系列收集商南各類民歌500多首,進一步活躍了文藝舞臺,豐富了群眾文化生活,為省級非遺商南民歌的保護、傳承和開發利用作出了貢獻。