南曉文

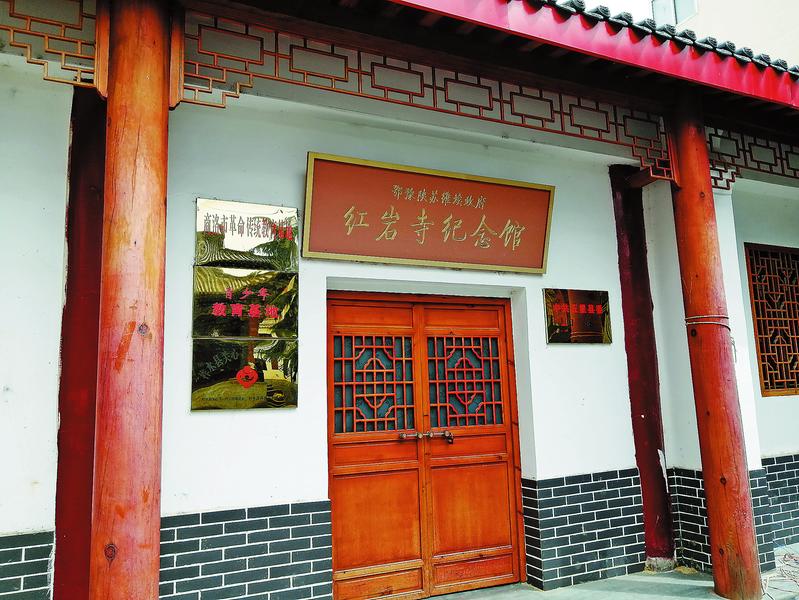

秦嶺深處、柞水北部的金錢河畔、老母山下,有個地方叫紅巖寺,這是一片紅色的熱土。1932年11月20日,紅四方面軍主力部隊從商州楊家斜翻雞冠嶺進入柞水境內,經盤龍寺、萬青、六扇磨到達紅巖寺街。次日,在紅巖寺街戲樓前召開群眾大會,宣傳紅軍的宗旨和政策。從此,紅軍的足跡遍布紅巖寺的山山嶺嶺、溝溝岔岔,在紅巖寺的農家院落、田間地頭播下了革命的火種,

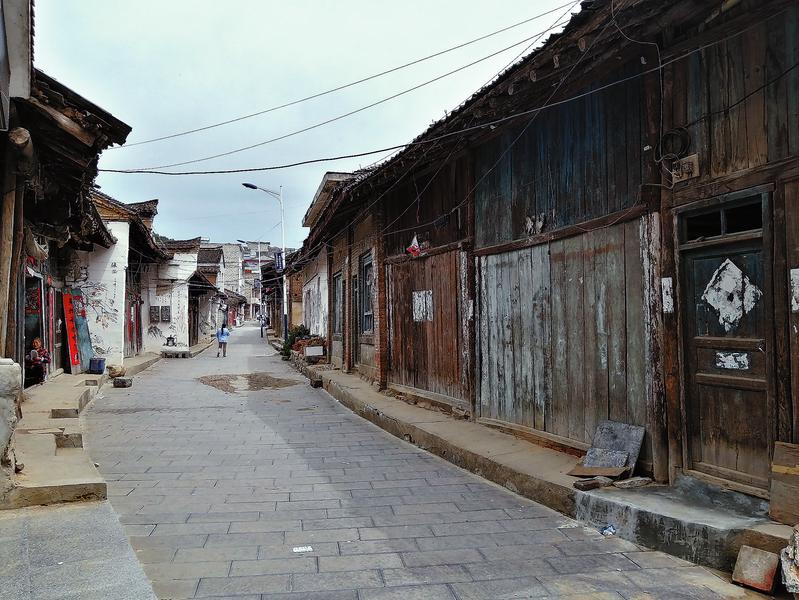

紅巖寺是柞水的北大門,四面環山,溝壑縱橫,東與山陽相接,南與鎮安相連,西與藍田相鄰,北通商州,因崎嶇陡峭的紅石巖下有座東岳廟而得名,戰略位置重要,易守難攻,自古以來是兵家必爭之地。

1932年11月11日,紅四方面軍主力進抵山陽漫川關,被國民黨4個整編師和1個師的2個旅四面包圍,企圖將疲憊不堪的紅軍全殲于照川碾子坪、漫川關、康家坪到云嶺的數十里山谷之中。在生死存亡的緊要關頭,張國燾驚慌失措,竟提出讓部隊分散突圍,總指揮徐向前毅然否決和駁斥了張國燾的錯誤主張,當機立斷,同政委陳昌浩一起集中兵力從漫川關以東敵人布防較薄弱地段突圍。紅四方面軍第12師第34團按照總指揮徐向前的命令,在團長許世友的率領下,冒著槍林彈雨,奮勇搏斗,奪取張家莊埡口,殺開了一條三四里寬的血道。13日黃昏,主力突圍,搶占了丹鳳縣竹林關。突圍后的紅四方面軍從商州城邊經過,進南秦川到楊家斜。20日,翻雞冠嶺到達紅巖寺街。紅四方面軍在紅巖寺演繹了許多軍民魚水情深的感人故事,把這些故事串聯起來,就是一條川流不息的紅色血脈,永遠流淌在紅巖寺人民的心里。

紅四方面軍途經柞水,紀律嚴明,秋毫無犯。紅軍戰士寒冬行軍時,大部分身穿破爛的單衣,腳穿草鞋,吃的是紅薯、蘿卜、土豆和野菜,忍饑受寒,但從不違反紀律。紅軍在途經紅巖寺萬青鄉盤龍寺村時,村里的王居德正在放牛,一位紅軍戰士指著地里的蘿卜說:“小朋友,這地里的蘿卜能不能給我們吃些?我們給你付錢。”接著就拔一個蘿卜,給小朋友一個銅板,一會兒地里的蘿卜拔完了,小朋友面前放了兩堆銅板。

在紅巖寺時,樹上遺下的柿子已經熟透,紅軍戰士們吃了以后,把錢放在樹下。在瓦房口街,紅軍吃了武光照的兩斗苞谷,給他還了稻谷,并給隔壁老太太叮嚀說:“我把他的苞谷吃了,給他一些稻谷,請您代我們謝謝他。”武光照門前一塊地里的蘿卜不見了,后來發現一個蘿卜坑里放著一塊銅板,才知道是紅軍吃了留下的,他激動地流下了熱淚。紅四方面軍在紅巖寺街住宿時,發現趙華岳的祖母氣喘咳嗽,上氣不接下氣,便給她治病,還送去一件已經縫好尚沒有裝上棉花的襖子,里子和面子全是土布。紅軍走后,過年時趙華岳才穿上這件像袍子一樣長的襖子,一直穿了10年時間。紅軍經過黨家臺時,羅世家送給部隊十幾雙草鞋,紅軍戰士當即付給他一塊大洋,羅世家不要,戰士說:“這是紅軍的紀律。”他只得勉強收下。

老支書鄧應德今年80多歲,已有58年黨齡。據他回憶,小時候常聽父輩們講,當年一支部隊來到紅巖寺街,街上兩側的住戶和店鋪都顧不上關門,跑進山里躲了起來,過了好一會兒,沒有聽到小孩的哭聲和雞、鴨、豬、牛、羊的嚎叫聲,就悄悄地下山觀察,遠遠地看到一街兩行房檐下全是拿著槍卻穿著破舊衣服、草鞋的紅軍。紅軍從不隨便進百姓家,他們在李家溝口一塊空地上架起鍋灶生火做飯,親自上山拾柴,發現樹林里藏著群眾,紅軍喊道:“老鄉,不要怕,我們是紅軍,是窮人的隊伍,是為老百姓打天下的,大家快回家吧!”大伙回家后,把糧食、腌菜送給紅軍,紅軍全部折價付了錢,從不拿群眾一針一線。晚上,紅軍就在街道兩旁屋的檐下露宿,老百姓怎么叫都不到家里住。紅軍的一言一行,受到了淳樸、厚道的紅巖寺人民的稱贊和擁護。

紅四方面軍撤離鄂豫皖革命根據地,實行戰略轉移,沿途長時間的行軍打仗、露宿山野,不少戰士身體虛弱,染上疾病,行走艱難。部隊進入紅巖寺街后,趙華岳的祖母看到3個戰士傷重,又發高燒,就把熱炕讓給傷病員睡,并忙著找草藥醫治。

紅巖寺鎮本地灣村的熊兆有收養了一個叫蔣齊姓的紅軍傷員,病得很重,熊兆有給他洗澡、剃頭、換衣服,一家大小上山采藥給他醫治。經過一家人的精心照料,紅軍戰士的身體慢慢得到恢復。半年后,國民黨民團得知熊兆有私藏“紅匪”,蔣齊姓擔心熊兆有家受牽連,決定去找部隊。臨行時,熊兆有給他做了很多干糧,還送給他兩塊銀圓,依依不舍地送走了這位紅軍戰士。蔣齊姓離開不久,民團以“窩藏”紅軍和通“紅匪”為由,將熊家的家具全部砸爛,搶走了財物,還抓走其母親。后來熊兆有花錢請人說情,母親才被放了回來。紅巖寺有一個老人,是后來擔任紅巖寺區蘇維埃政府游擊大隊婦女連連長的索月娥的婆母。為了掩護紅軍傷員袁達華,她在敵人到來之前將袁達華背上山洞,敵人走了又背回來。為了給袁達華醫治腿傷,老人堅持3年挖草藥給他治療。

紅四方面軍經過曹家坪街時,將熊少文等20名重傷員留在一間水磨坊里藏身。當地群眾蔡略知、吳岳華等人知道后,迅速將所有傷員背進曹家坪街上街頭關帝廟里藏起來。他們不但請來當地的土醫生,還自己上山采中草藥,精心為這些紅軍傷員醫治。碰上國民黨部隊和民團“清剿”時,大家就扶的扶、背的背、抬的抬,將這些傷員轉移到離曹家坪一里路的七木橋溝的石洞里藏起來。經過當地群眾的熱情呵護和精心料理,這些紅軍傷員不久就恢復了健康。

據不完全統計,紅四方面軍在柞水境內因傷、因病而掉隊的官兵有62人,除留下的魯盛忠、李自民、何忠新做地方工作外,其余59人都是重傷病員,這些傷員全部得到柞水人民的醫治和保護。

59名紅軍戰士康復后,12名痊愈回到鄂豫皖蘇區,11人回到紅四方面軍,20人在紅二十五軍到柞水時隨軍北上,有14人在當地落戶,2人被國民黨拉了壯丁。這些掉隊的紅軍戰士在柞水期間,像一顆顆紅色的火種,一邊養傷治病,一邊傳播著革命真理,既是宣傳員又是戰斗員,發揮著先鋒模范作用。他們宣傳紅軍主張,動員貧苦青年參軍,同當地武裝一塊與敵斗爭,始終堅持和發揮著紅軍戰士的革命本色。

1932年11月21日,紅四方面軍經黃土砭到張家坪。22日,沿掌上、小河口、肖臺方向前進。23日,紅四方面軍進至肖臺野豬溝口時,國民黨胡宗南部第一師已搶先到此憑險據守,阻擊紅軍南下鎮安。紅軍當即掉頭向北,邊打邊撤,又折回肖臺,沿小河口、穆家莊、瓦房口向北而走。24日,經馬家臺到曹家坪。25日,經桂家灣、椒樹坪到高橋。26日,經王家莊、豐北河、徐家灣到什字。27日,兵分兩路翻越秦嶺,一路經石窯溝、藍田縣南溝口至湯峪,一路經二臺溝、長安縣紅廟子、庫峪到西安。紅四方面軍主力部隊從11月20日至27日途經柞水,歷時8天,跨越柞水3個區12個鄉37個行政村,行程270華里,入關中平原后,經漢中到四川,在川陜邊界建立川陜蘇區。1935年10月長征到甘肅靜寧,紅軍第一、二、四方面軍三大主力勝利會師。

紅四方面軍在紅巖寺雖然只有短短的幾天時間,可他們為后來的紅二十五軍、五星縣委、五星縣蘇維埃政府、紅七十四師、中共紅巖縣委、紅巖縣政府及紅巖縣游擊大隊開展敵后工作、建立革命根據地奠定了群眾基礎,積累了寶貴的戰斗經驗。紅巖寺人民把幫助紅軍視為無上光榮的義務,紅軍走到哪里,哪里就有青壯年踴躍參軍,出現了父母送兒子、妻子送丈夫、兄弟一起參軍的動人景象。當年柞水縣紅巖寺只有1.5萬人,就有300人參加了紅軍。

1988年4月24日,原紅七十四師師長陳先瑞訪問柞水時說:“紅巖寺這個地方,是三路游擊師活動的地方,五星縣委就設在這里,你們這里是老區,老區的老區,加兩個‘老區’。”并揮毫寫下“柞水人民為鄂豫陜革命根據地和七十四師的建立與發展作出了重大貢獻”的題詞。上述史實表明,柞水蘇區在鄂豫陜革命根據地占有重要的歷史地位,柞水人民為創建和發展這塊根據地作出了巨大貢獻,這也是對紅巖寺人民為中國革命作出貢獻的充分肯定和高度評價。

近百年來,紅巖寺人民銘記紅軍篳路藍縷、艱苦卓絕的奮斗歷史,緬懷革命先烈,傳承紅色基因,奮發圖強、砥礪前行,從紅軍精神中汲取營養和力量,使老區面貌發生了翻天覆地的變化,群眾都過上了幸福的生活。