商洛日報 - 商洛之窗訊(王天時) 小姑娘輟學上戲校

李英莉出生在商州區楊峪河鎮張底村。父親李興剛愛唱秦腔,屬業余高手,而且擅長旦角。女兒長到七八歲時,活潑可愛,他就有事沒事地教唱幾句。女兒伶俐俊美,嗓音甜脆,一教就會,學的也像模像樣,讓他非常高興。

1983年4月,李英莉快要升初中的時候,村上請來大荊的劇團演出。看到《鍘美案》中的秦香蓮拉著兩個十一二歲的小孩在臺上演出,李英莉就想,人家和自己大小差不多,現在就在臺子上唱戲,我啥時候能上臺唱戲,那該多好啊!恰好大荊劇團還辦有戲校,在全縣招收新學員,李英莉纏著父親給自己報名。父親思想上很矛盾,既想讓娃上初中,又想讓娃上戲校,后來一看自己和女兒都愛戲,就狠了狠心,給英莉報了名。

到大荊劇團學了一年,由于入不敷出,劇團解散了,戲校也辦不成了,李英莉又回到自己的老家。父親一下子犯了難,孩子的出路在哪里?想想自己愛戲,兒子愛戲,女兒愛戲,人家能辦劇團,咱也干脆辦個劇團,兒子、女子跟著唱,問題不就解決了么?他在村里有威信,人緣好,于是就聯合四五家鄉親,辦起了鄉村劇團。

他把自己新蓋的4間瓦房作了學員宿舍,聘請商洛劇團退休的馬中謙老師做團里的導演和藝術總監,在全縣招了34名學員,加上文武場面近60多個人,劇團就算辦起來了。當時規定學員前3個月為學徒期,每月交20元錢、20斤糧,學徒期滿后不交錢糧,靠演出收入發工資。馬中謙老師人品好,排戲演戲不要報酬,一日三餐也不講究,只要培養出會唱戲的演員他就高興。馬老師很快就為團里排了10多出本戲,有《三滴血》《鍘美案》《五典坡》《秦香蓮后傳》《劈山救母》等。給李英莉和同村的小姑娘何粉霞排的是《拾玉鐲》和《一文錢》,兩個小姑娘在臺上一亮相,經常引起嘖嘖的羨慕聲。

民辦戲校辦起來容易,堅持下去卻很困難。開始的時候,還有學員交的學費和口糧,生存沒有太大的問題,等到演出后,問題就越來越多了。當時農村消費水平低,一場演出除過吃住外,包場費才30元,勞累一天,每人才掙5角錢。劇團里沒啥吃了,團長就把自己家里的糧食扛來做飯,沒錢用了,就把自己家的錢墊上。過了兩年,新的問題又出來了,家長們認為孩子唱戲沒收入,不能白唱,劇團應該給娃發工資,加上年齡大的學生也到結婚成家的年齡了,一部分學員就這樣被家長叫了回去。劇團堅持到1987年6月,不得不宣布解散,前后算起來,也就是三年多時間。李英莉回憶說,辦戲校不但沒掙錢,反倒把家里辦窮了,新蓋的4間瓦房,四五年后還沒安上窗玻璃。

自己的戲校上不成,聽說商州的夜村還辦著劇團,而且派人來請馬中謙老師到他們團里當教練,李英莉就和好朋友何粉霞相約,隨著老師又來到夜村劇團學唱戲。第一年,團里的大哥大姐們擔任主要角色,兩個小姑娘只能演些跑龍套的小角色。小姑娘是學戲的有心人,雖不能演主角,但老師教戲的一招一式,唱念做打,都記在心里,回到小房子偷偷地練習。第二年,主力演員或考上了縣劇團,或入伍參軍,她們倆成了臺柱子,不經過多少排練,就能把大本戲唱下來。可是不久,夜村劇團也因同樣的原因解散了。

學藝的道路雖然辛酸艱難,但真正學到了本領,在社會上總有一碗飯吃。大劇團呆不成,小規模的自樂班經常還有演出,再后來“計劃生育”要成立宣傳隊,“土地管理”要成立宣傳隊,“社教工作”也要成立宣傳隊,倆姐妹就從村上唱到鎮上,從鎮上唱到縣上。

幾十年過去,李英莉唱戲、愛戲、癡戲,這種勁頭一絲不減,反而越來越強烈了。她還有比別人更高的目標,一邊學戲,一邊學歌,把唱歌的方法運用到唱戲中去。宋祖英的歌、彭麗媛的歌,每一首她都能唱。每次演出,她都要求自己唱好,對得起觀眾。縣文化館的郝館長說,一次他帶領土管宣傳隊到黑山鎮演出,演唱中突然下起了飄潑大雨,李英莉堅持在臺子上演唱,被雨澆得滿頭滿臉,臺下的人都能看到她下巴上有一道子水往下流。事后,館長半是心疼半是責怪地問她:“我叫你下去么,你沒看見我那手勢?”李英莉回答說:“咋能沒看見,你想,觀眾沒走,臺子下有人,我咋能先走呢?”

四姐妹聯袂上賽場

2013年9月,陜西省電視臺在曲江寒窯舉行“尋找王寶釧”啟動儀式,一場空前的秦腔演唱選拔比賽在三秦大地上拉開了序幕。

按當時的要求,參賽的人員可以個人報名,也可以集體報名。商州區文化館館長郝忠鋒想到,如果個人報名,全省人多,不一定能報得上,不如區上統一組織,既方便大家,參賽效果也好。9月22日,商州區在文化館舉行選拔比賽,全區共有103人參加,每人唱一段,海選1天,確定28人到西安參賽。挑選出參賽人員后,文化館組織賽前培訓,請省戲曲研究院著名演員李小峰、商洛劇團演員費慶民、市文化館干部王海青等對選手進行了手把手的指導。

經過幾輪比賽,進入全省40強后,商州選送的戲迷只剩下李英莉、何粉霞、何衛霞、劉锳4個人了。4姐妹見了面,總是互相鼓勵,一定要好好學戲,好好表演,為“戲劇之鄉”爭口氣。

最有希望的李英莉卻在40進30的比賽中遇到了麻煩。比賽的前一天,她患上了重感冒,身體發燒到38.5度,為了比賽,趕緊吃藥打針。到西安后,白天參加電視臺的彩排,回到宿舍繼續吃藥打針。編導安排演唱曲目時,她根據身體和嗓音情況,選擇了熟悉的比較短的秦腔唱段,可是別的選手也選了這些熟悉的選段。為了避免演出唱段的重復,編導讓李英莉改唱“十八年”。“十八年”是《五典坡》新版本中最難的唱段,高亢時如鷹鷂飛天,婉轉時如沉魚落雁,她跟收音機剛剛學了一個星期。結果,她沒能在第一輪晉級,但憑著深厚的基本功和豐富的舞臺表演經驗,隨后與何粉霞、何衛霞一起順利晉級。

接下來進入了27進9的決賽。賽制規定27人共分9組,每3人一組,掛衣彩唱,第一輪每人演唱指定唱段,由評委亮牌,選出一位淘汰的選手;剩下的兩位優勝者自選唱段,再由評委選出最后的優勝者。

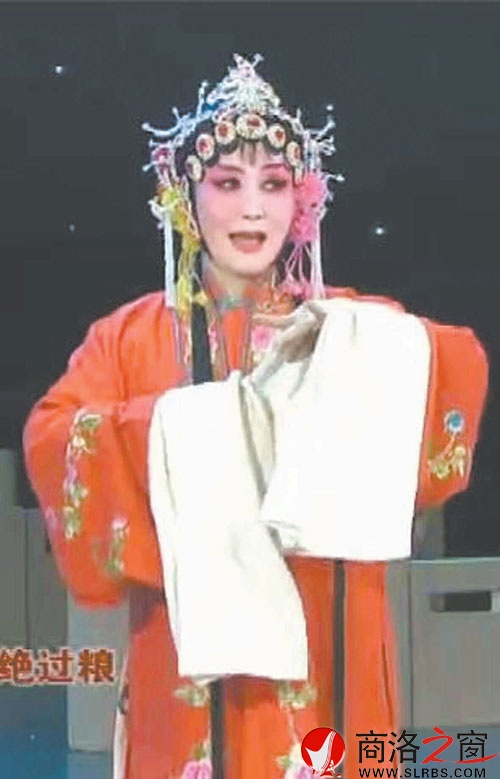

輪到李英莉上場了。她頭戴銀光閃閃的鳳冠霞帔,身著深紅的寬衣長袖羅裙,兩條黑色的長辮一直從頭頂垂到膝下,蓮步輕移,羅裙飄飄,身姿裊娜,活脫脫一個古典高雅、美輪美奐的尊貴公主“王寶釧”。側目遠視,深情了望后,她啟朱唇,發皓齒,開始演唱“三擊掌”選段:“老爹爹莫要那樣講,有平貴兒不要狀元郎,有幾輩古人對父講,老爹爹耐煩聽端詳。”她的嗓音清脆,高昂挺拔,音質純凈圓潤,音色亮麗,音域寬廣,既能在高音區縱橫馳騁,像一線鋼絲拋入云間,又能在低音區盤桓婉轉,宛若彩綢在周身繚繞回環。“把這些名人名相名儒名將,一個一個人夸獎,哪一個他中過狀元郎?老爹爹莫把窮人太小量,多少貧賤作棟梁。”結尾一字一頓,鏗鏘有力,表現了王寶釧忠貞愛情的堅定志向。這時,觀眾席上鼓掌聲、叫好聲響成一片。

作為一個業余選手,李英莉的演唱卻很有專業水平和特色。她善于學習,刻苦鉆研,有著良好的悟性和靈性。她能夠從名家名師那里學習演唱的方法和技巧,特別是借鑒音樂的發聲方法,把它融入到秦腔的唱腔之中,把歌唱方法和秦腔傳統的板式相結合,形成了自己獨特的演唱風格。她善于學習秦腔不同流派的長處,把這些優點融合成為一個有機的整體。陜西秦腔界旦角戲有郭派和肖派之分,以郭明霞為代表的郭派唱腔的特點是嗓音寬厚,感情豐富飽滿,注重腦腔鼻腔的共鳴,追求韻味的醇厚,唱腔猶如金鐘轟鳴,余味無窮;以肖若蘭為代表的肖派唱腔的特點是嗓音清脆,感情含蓄內斂,注重拖腔的婉轉流麗,追求韻味純凈甜潤,唱腔猶如明珠玉盤,清脆亮麗。李英莉的唱腔則把這兩者有機地結合在一起,既有肖派發揮天生的好嗓子的特點,演唱清脆亮麗,又有郭派注重腦腔鼻腔的共鳴,追求余味醇厚。評委們討論4項桂冠花落誰家時,蕭派傳人王榮華就說:“我看9個人中,唱腔最動聽的還要算李英莉。”著名秦腔評論家李想說:“李英莉家在陜南,可能受地域的影響吧,她的演唱帶著水音兒。”最終,李英利摘獲“最動聽王寶釧”大獎。